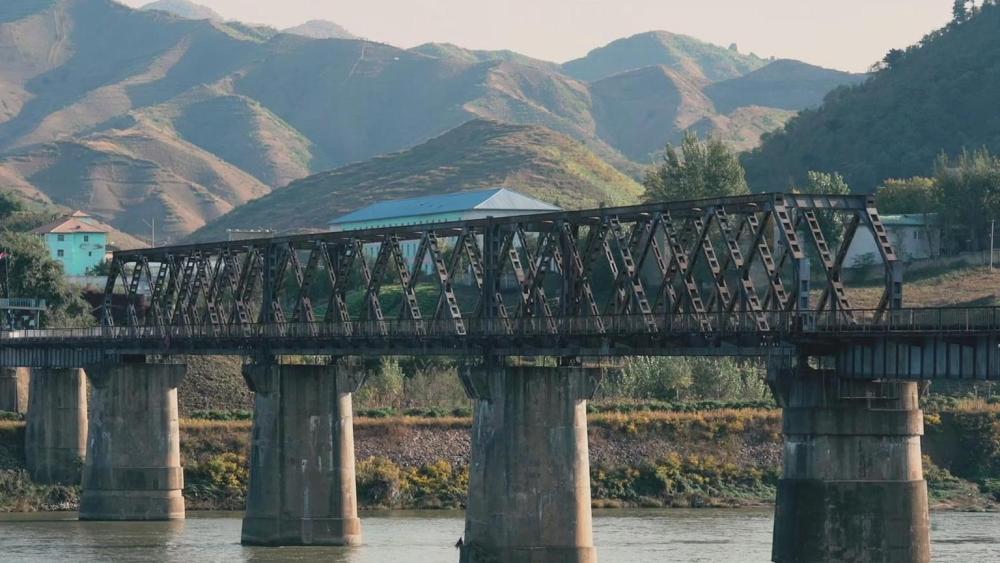

鸭绿江畔,一座横跨中朝两国的铁路桥静默矗立。75年前,这座铁路桥见证了42万名志愿军战士集结开赴战场。英雄的中国人民志愿军,雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,浴血奋战,谱写了壮丽的诗篇。

这里是“抗美援朝第一渡”——中国人民志愿军最早入朝作战的出发地。2025年,正值抗美援朝出国作战75周年,这座桥依然以其沉默而坚定的姿态,向世人讲述着当年的故事。

1950年10月,朝鲜战局急转直下。中共中央应朝鲜党和政府请求,作出了抗美援朝、保家卫国的历史性决策。

10月16日晚,中国人民志愿军第42军先头部队124师370团在副师长肖剑飞率领下,从辑安(今集安)渡过鸭绿江至满浦。他们率先秘密进入朝鲜境内,进行先期侦察,为大军过江开辟通道。

按照志愿军入朝之初既定的“东顶西打”战略,42军的任务是布防东线,阻止敌军北进,掩护西线部队的侧翼安全。这也是124师370团比10月19日志愿军大部队提前3天渡江的重要原因。

为确保渡江效率与行踪隐秘,42军早在“第一渡”之前便完成了铁路桥修缮和水下桥抢建。1950年7月,42军军长吴瑞林带着孙照普等人化装成列车员进入朝鲜勘察地形,设计渡江方案。

如今,这座长589.23米、宽5米、高16米、共20孔洞的国境铁路大桥,桥体至今残留着弹痕。

长期研究抗美援朝历史的集安市文史作家张秀娟介绍,1950年至1953年,当地百姓配合部队先后40余次建、修水下桥,使当地形成铁路桥为主、水下桥为辅的打不垮、炸不断的钢铁运输线。

记者:周万鹏、司晓帅、张文嵘

新华社音视频部制作

【纠错】 【责任编辑:邵守志】